説明

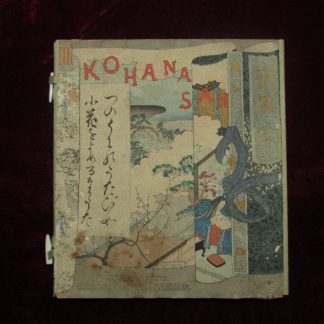

四十八手(しじゅうはって)とは、相撲における決め技のことで、室町時代からその名が見られる。古来の日本では、「縁起の良いたくさんの数」として48を使用した。初期の呼称は正しく技の数を数えてのものではなく、ただ単に「相撲の技の数は多い」、「縁起よく48」などという意味だったと考えられている

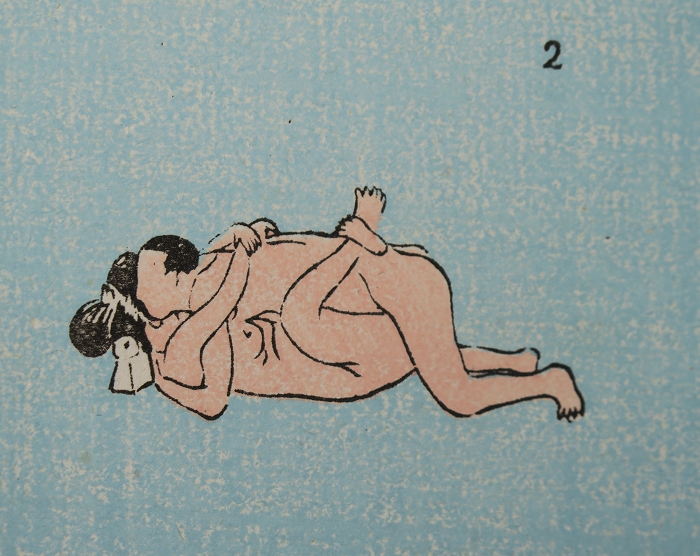

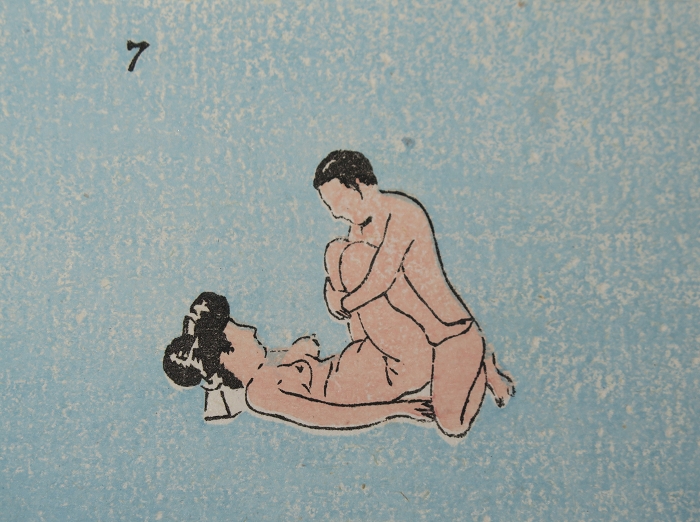

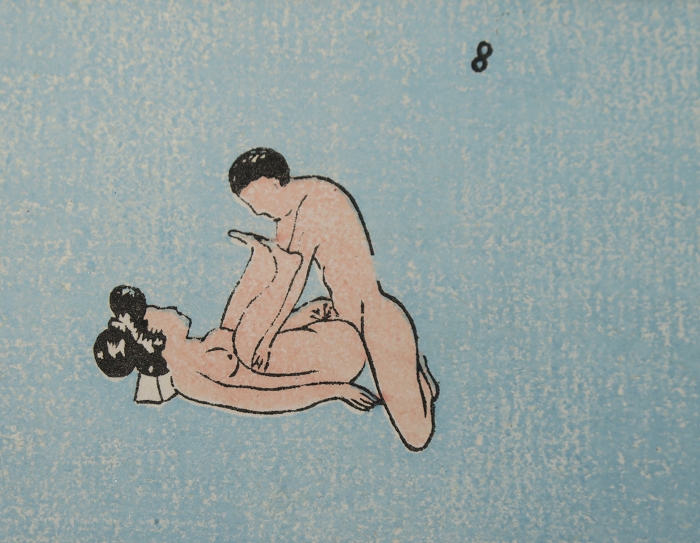

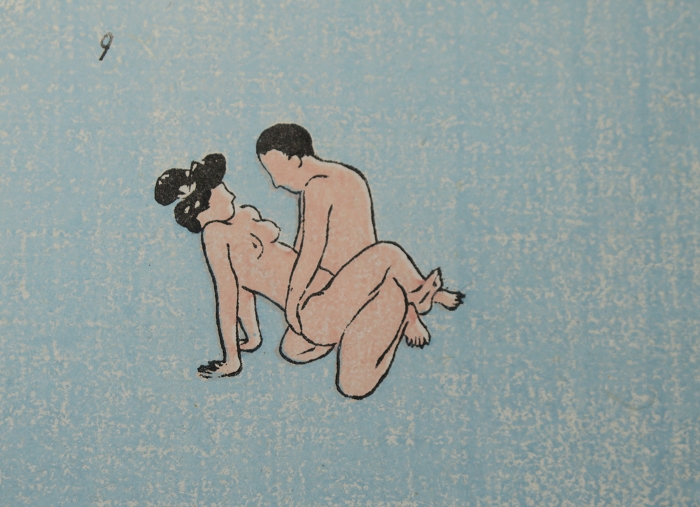

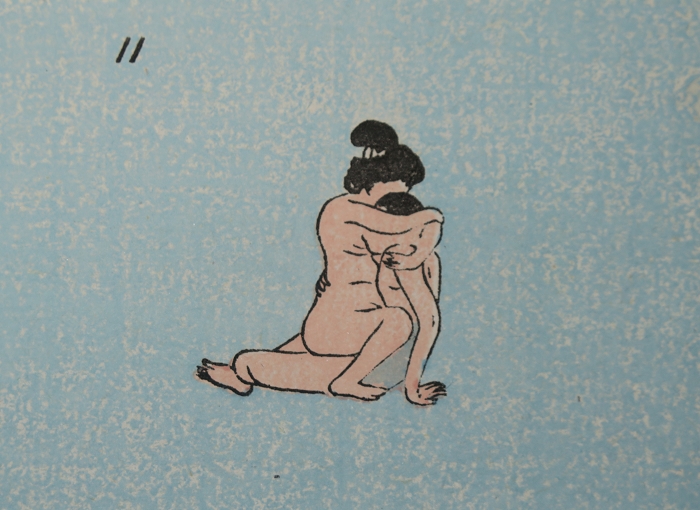

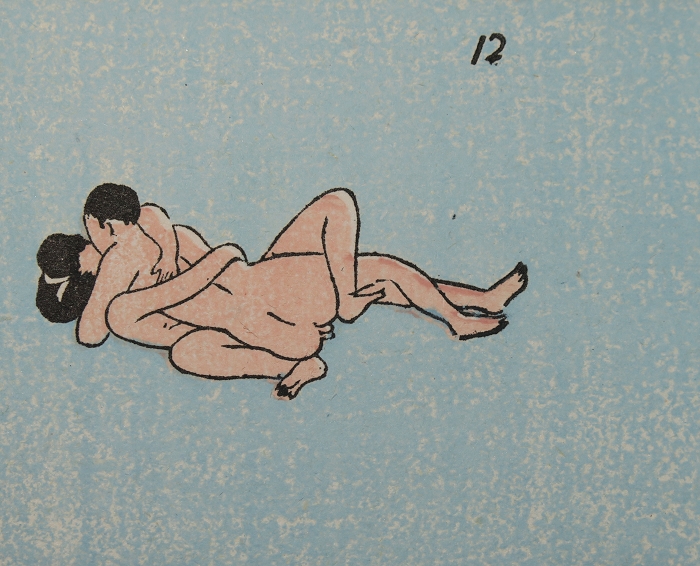

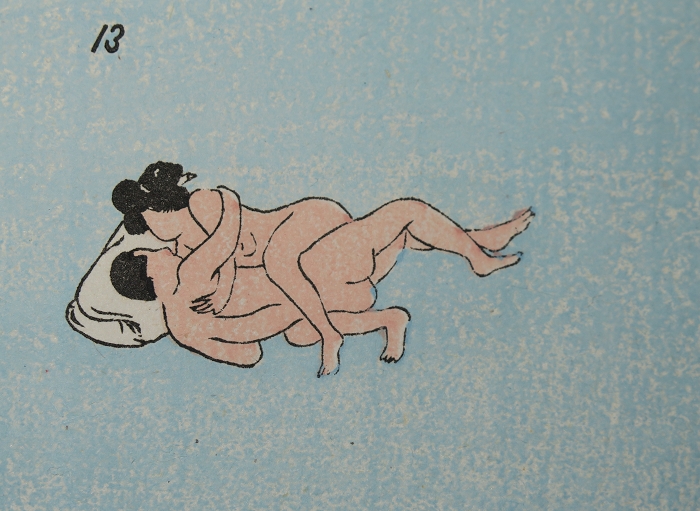

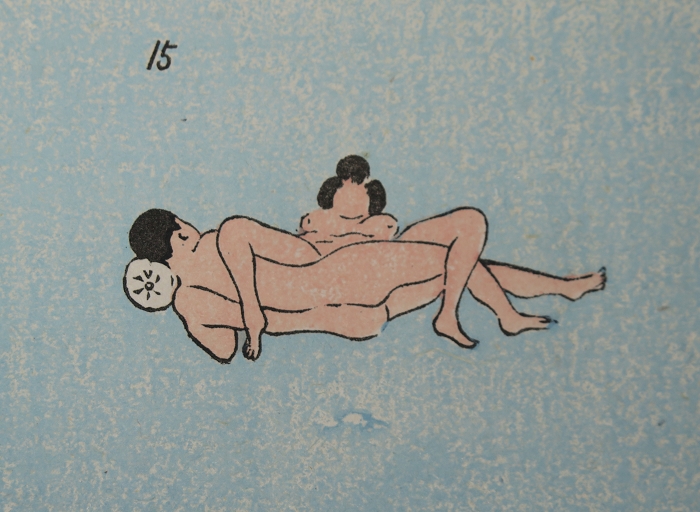

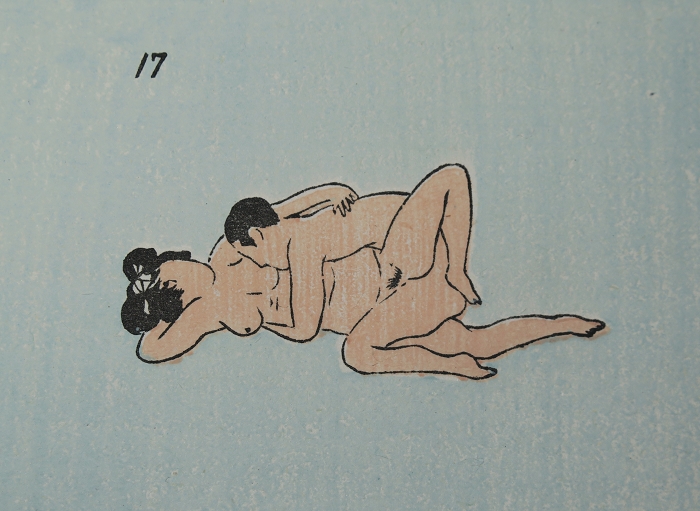

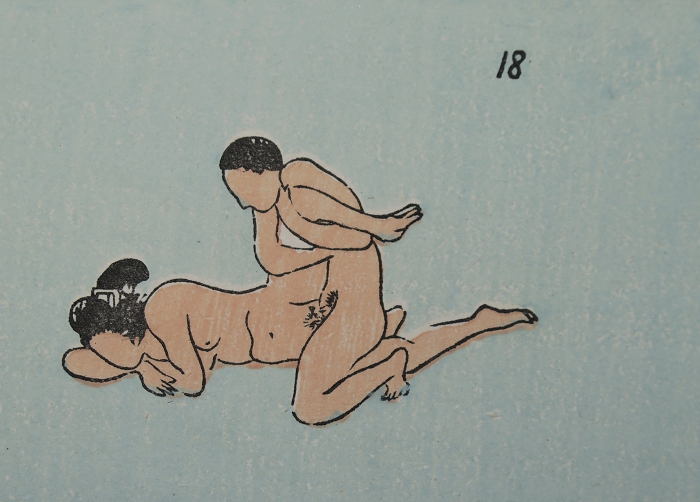

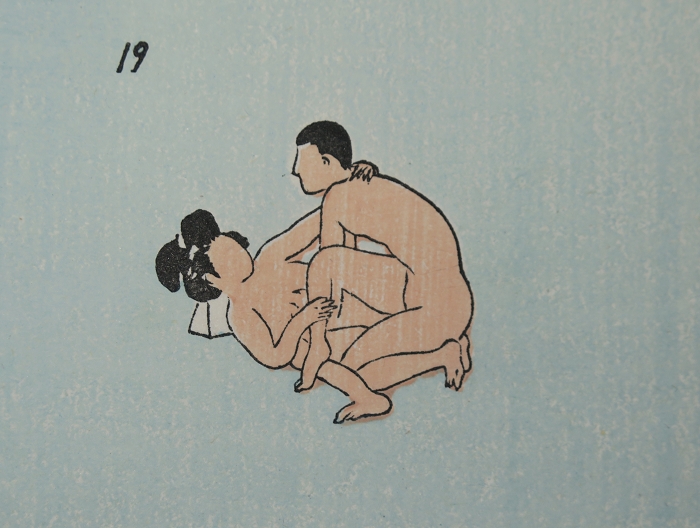

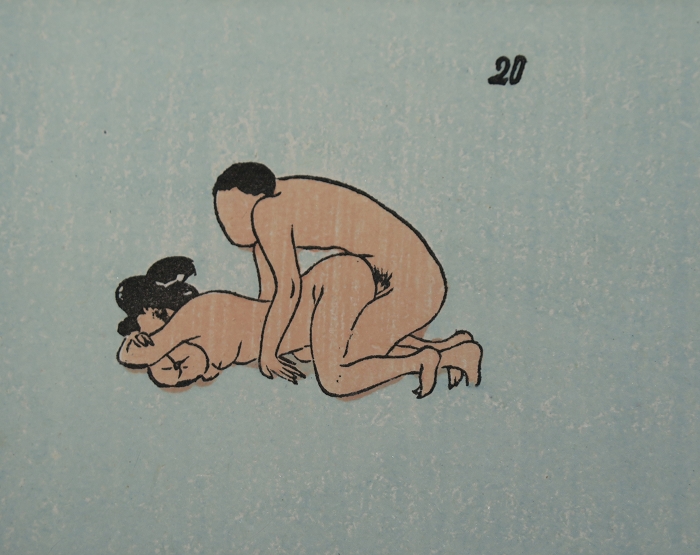

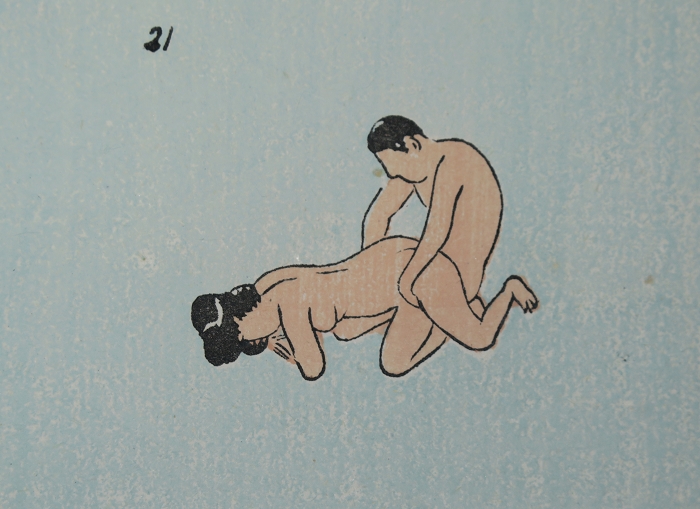

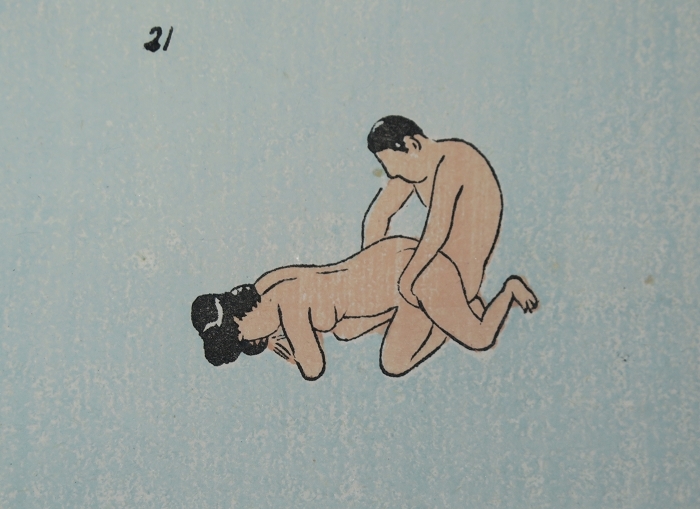

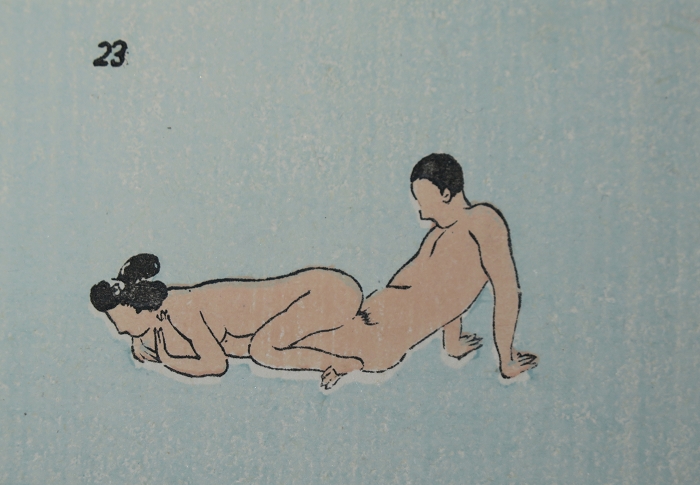

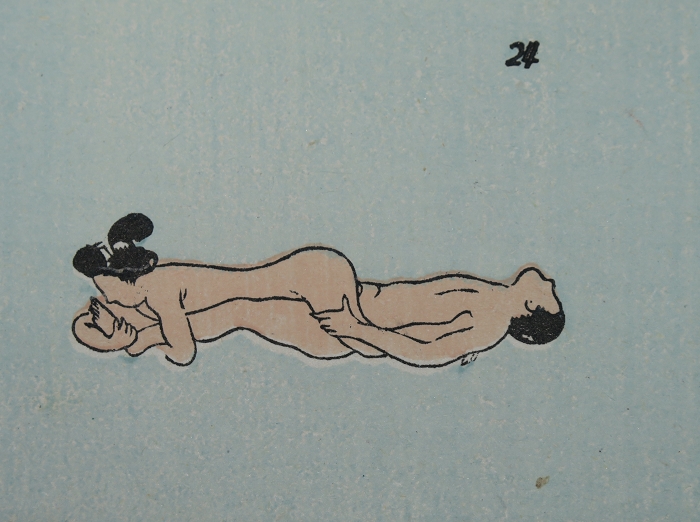

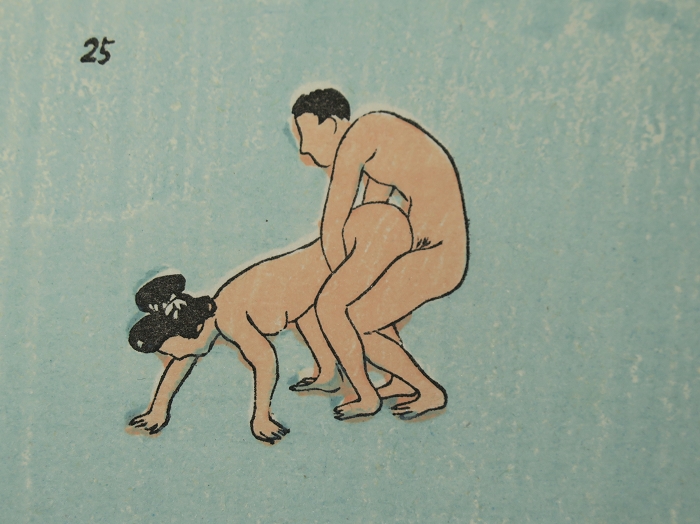

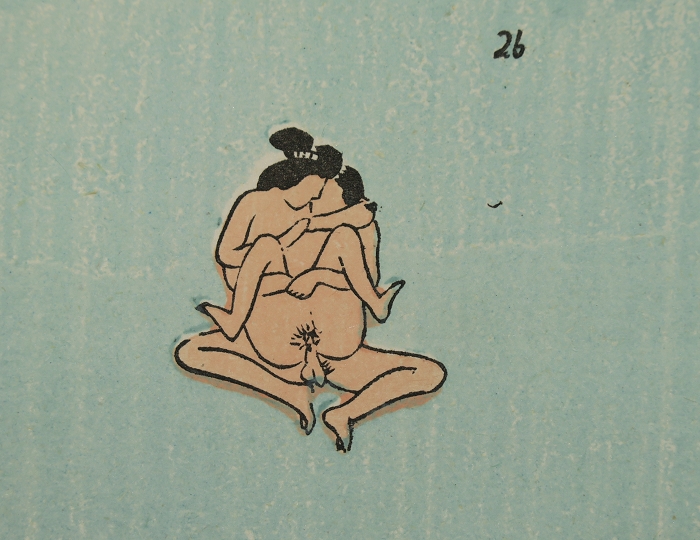

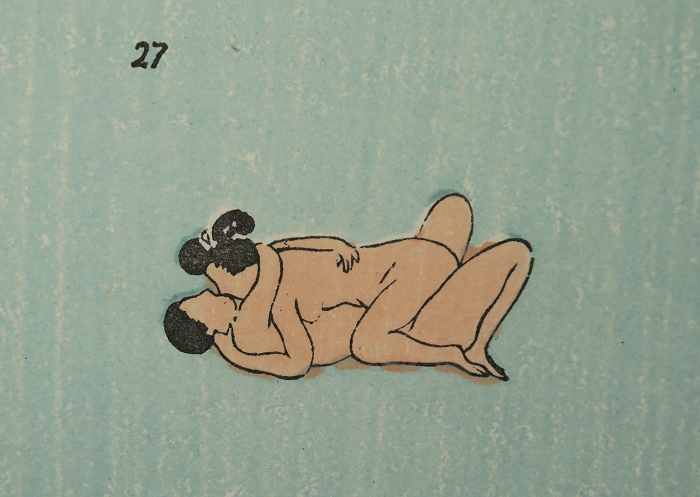

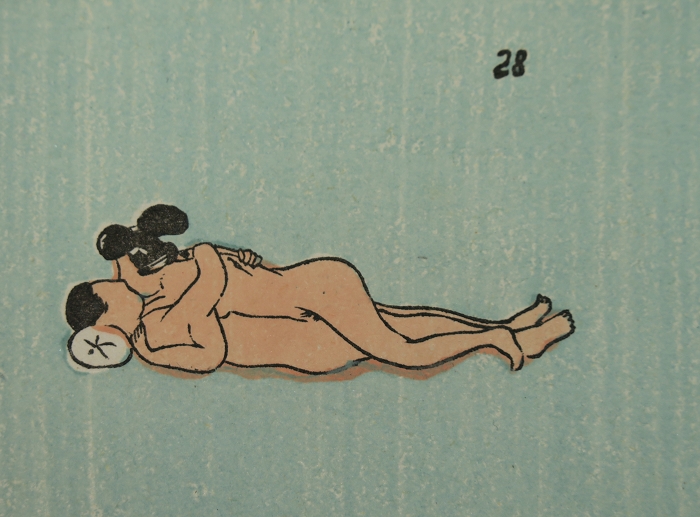

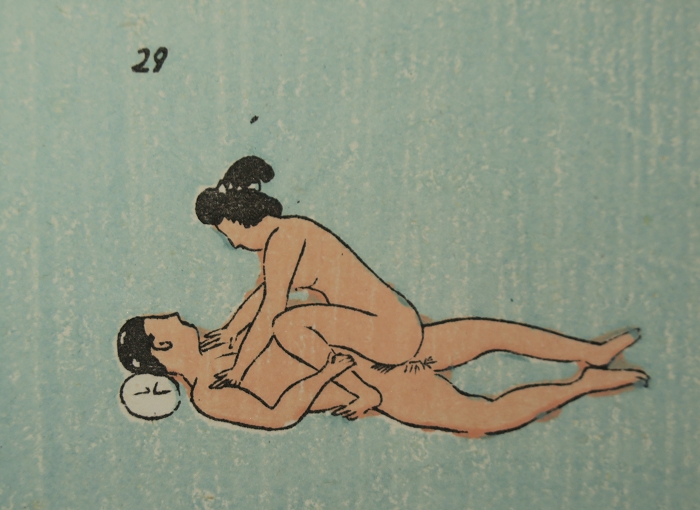

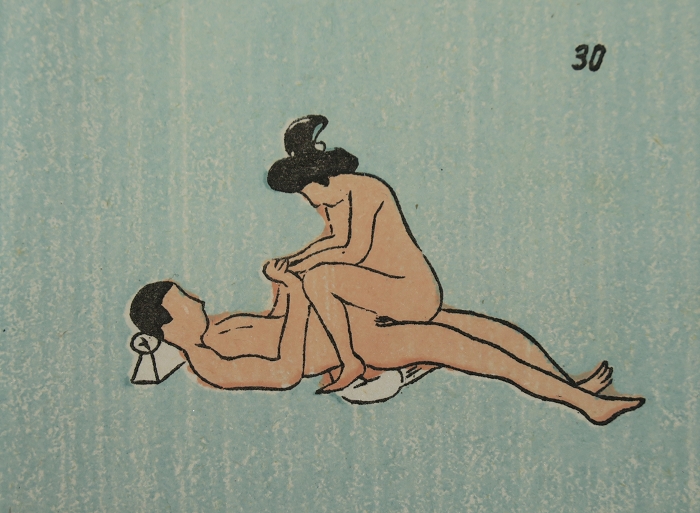

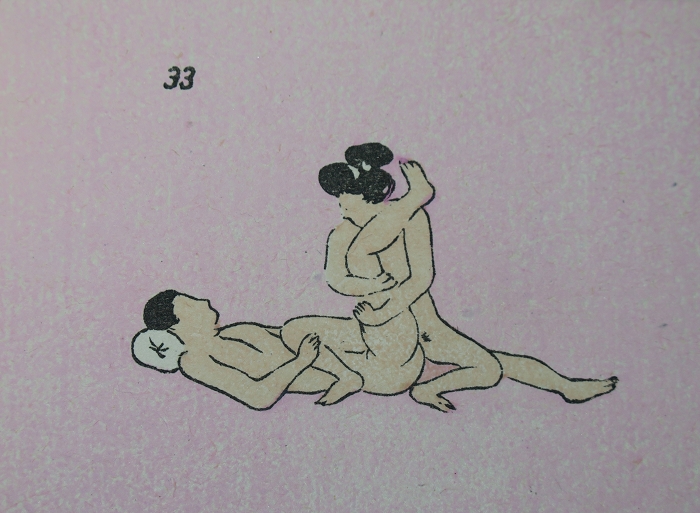

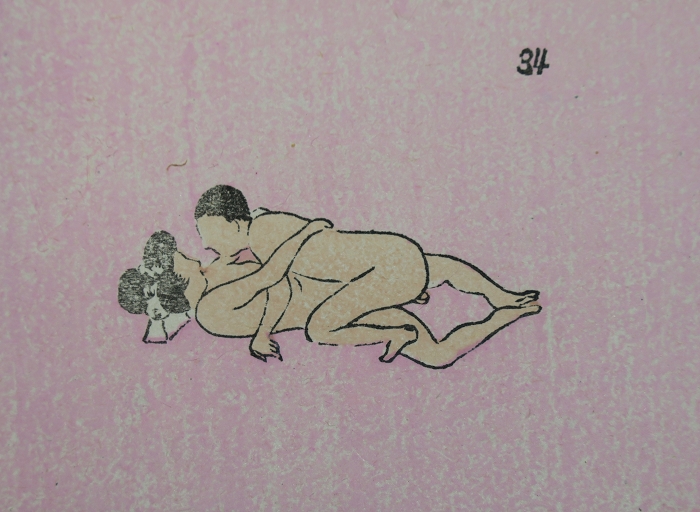

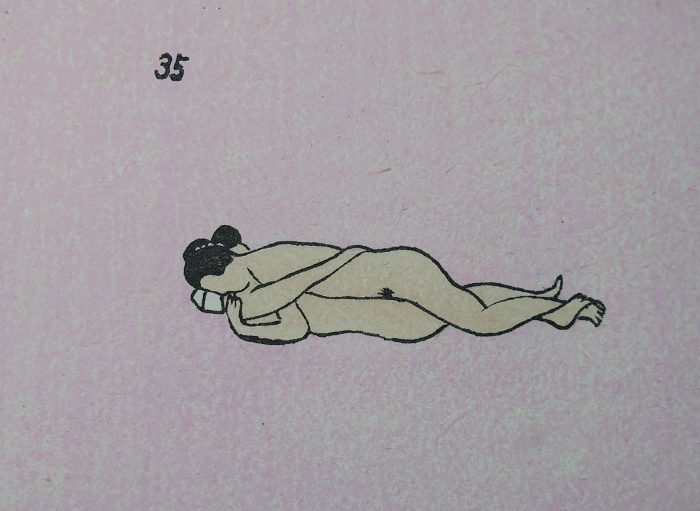

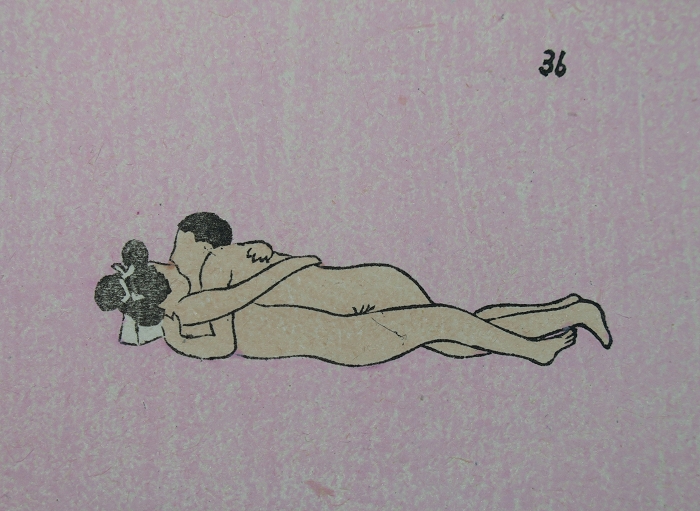

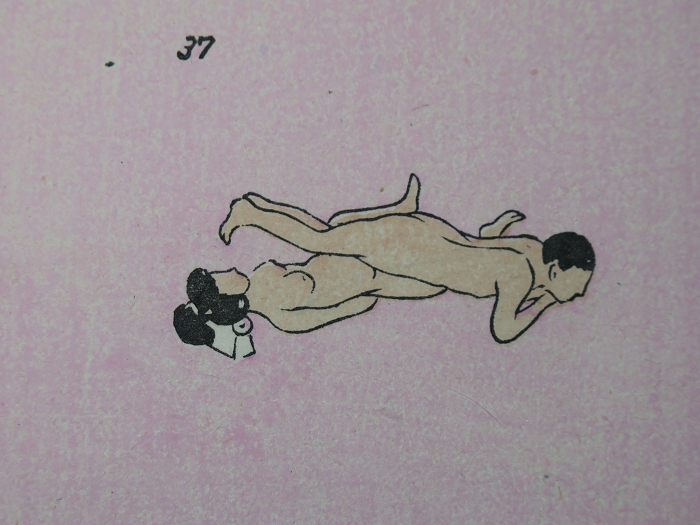

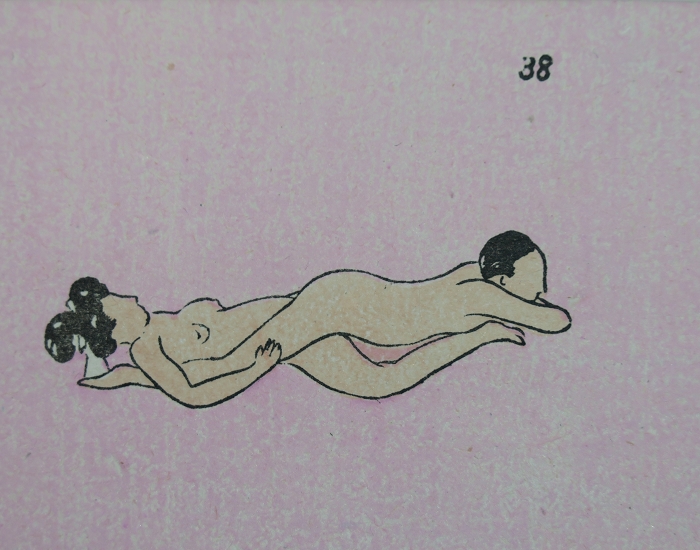

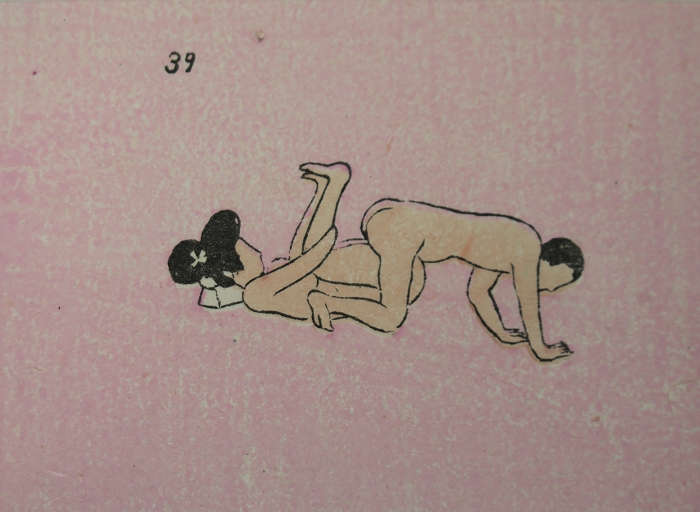

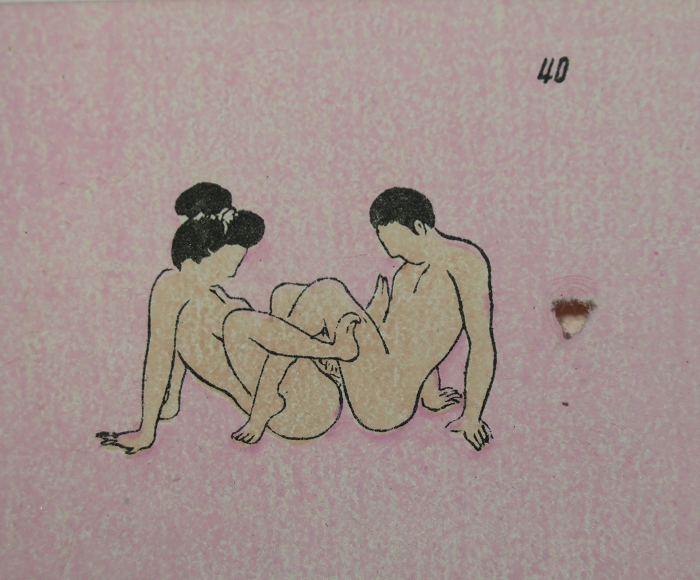

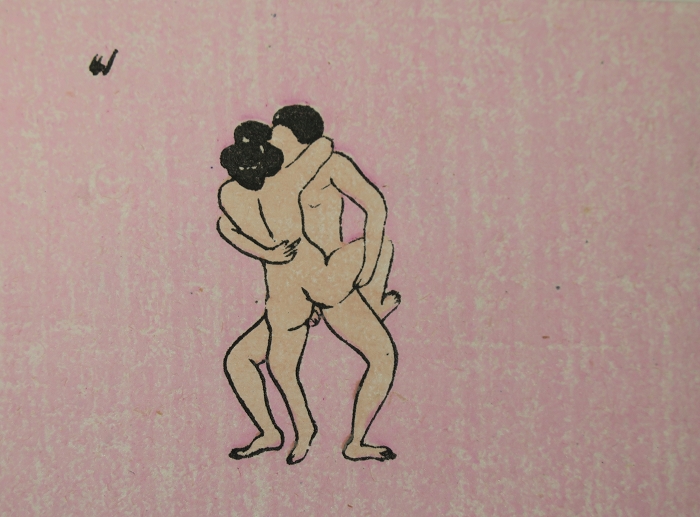

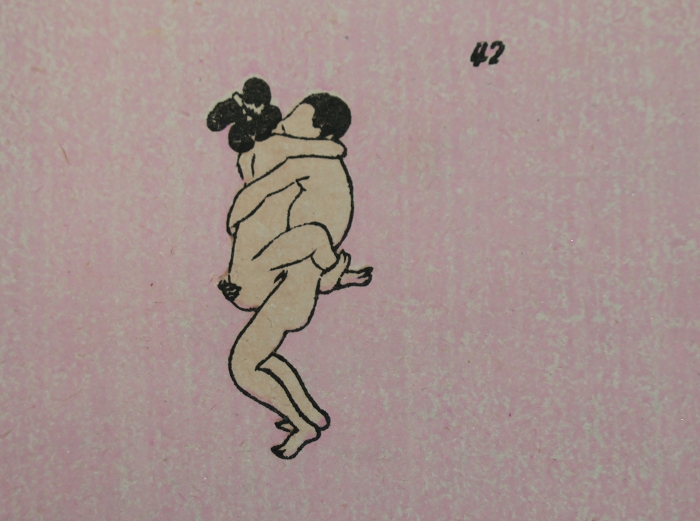

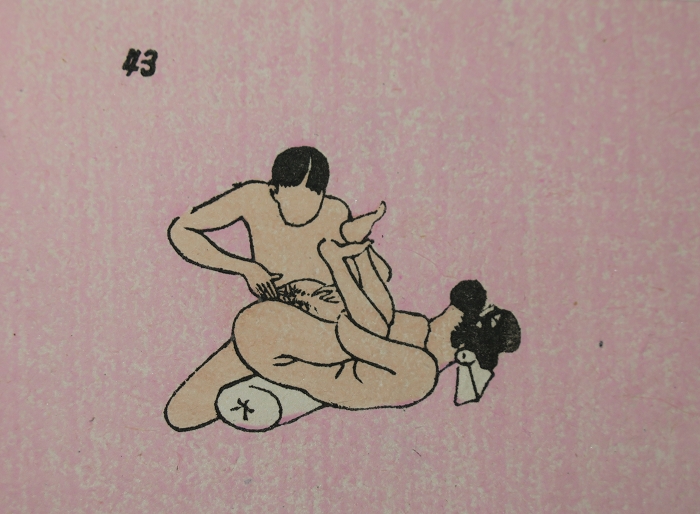

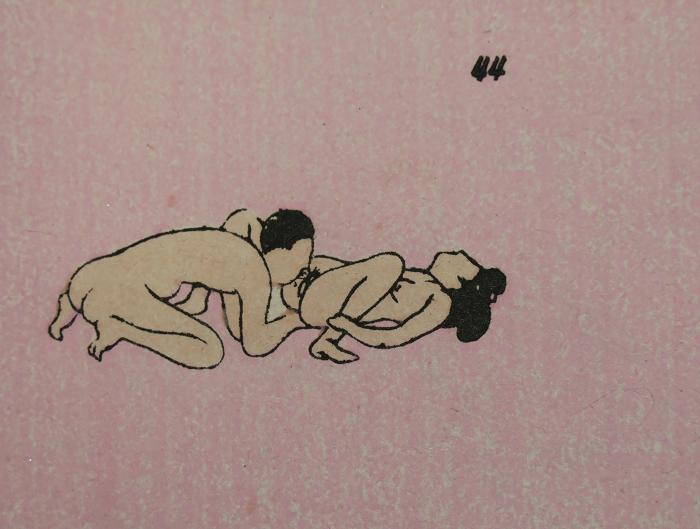

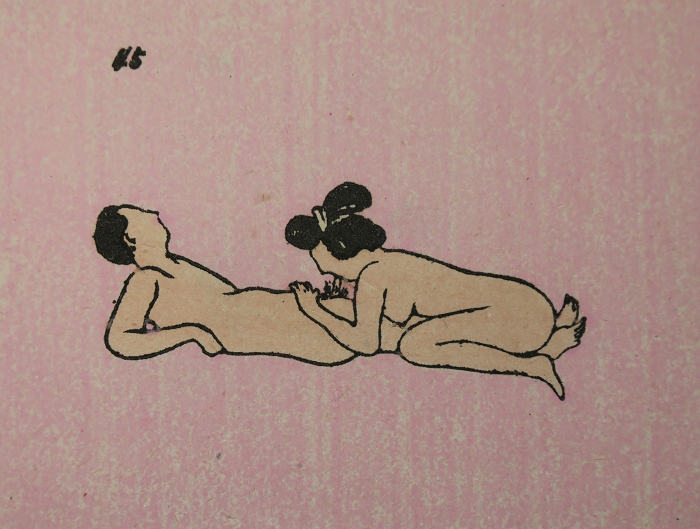

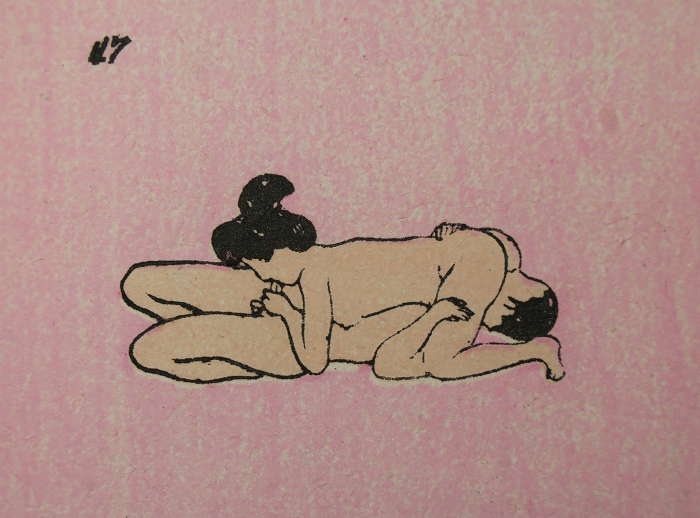

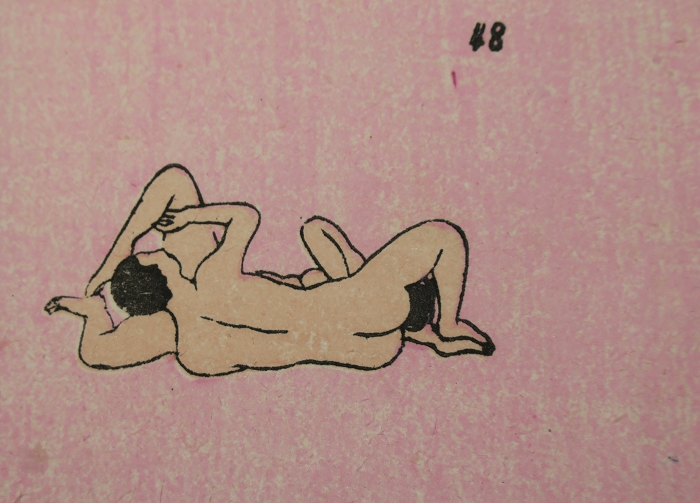

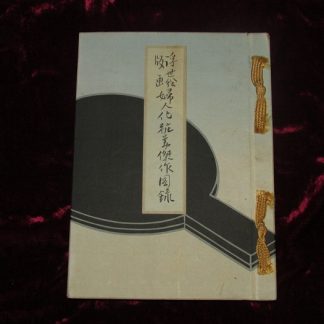

又、性行為における体位の種類を表したものにも「四十八手」もある。決まり手のような名称を付けて各種性交体位を定義したものであり、江戸四十八手とも呼ばれている。

古くはインドの性愛論書『カーマスートラ』には「ベーヌダーリタカム」、「プフクムナカム」等64手、中国の『洞玄子』には「翡翠交」、「白虎騰」等「三十法」の命名が有り、又、アメリカでは”Missionary”、”Cow Girl” などの各国独自の命名が見られている。

レビュー

レビューはまだありません。